Mit Eigentum anders umgehen: Das Wohnprojekt Allmende Wulfsdorf

Ahrensburg, 28. April 2025 – Was wäre, wenn du in deinem Viertel jede*n kennst, weil du dich regelmäßig im Dorfrat triffst? Wenn du zwei Häuser weiter eine Turnhalle hast, die du dir jederzeit buchen kannst? Wenn du mitbestimmen kannst, wie die Flächen rund um deine Wohnung genutzt werden? Und wenn du deinen Geburtstag feiern willst, trägst du dich im Gemeinschaftshaus ein - denn genau wie das Jugendhaus, das Heizwerk und der Sportplatz gehört das Gebäude auch dir.

Am Rande von Ahrensburg im Kreis Stormarn ist genau das Realität. Ein anderer Umgang mit Eigentum ist das Ziel des Wohnprojekts “Allmende Wulfsdorf”, das dort auf dem Gelände eines ehemaligen Jugendheims entstanden ist. Der Name „Allmende“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und steht für gemeinschaftlich genutzte Flächen und Ressourcen, und genau das ist hier Programm.

Der Anfang: Ein Jugendwohnheim und eine Vision

Auf Initiative des biodynamischen Bauernhofs, der noch heute nebenan Flächen bewirtschaftet, fanden sich 1999 Interessent*innen per Zeitungsannonce zusammen. Ein Wohnprojekt sollte entstehen, wo Menschen selbstbestimmt, basisdemokratisch und gemeinschaftlich leben und arbeiten. Viele Diskussionen und einen engagierten Projektentwickler später konnte 2003 das Grundstück für die Allmende Wulfsdorf gekauft werden, 60 Prozent der Flächen waren damals vergeben.

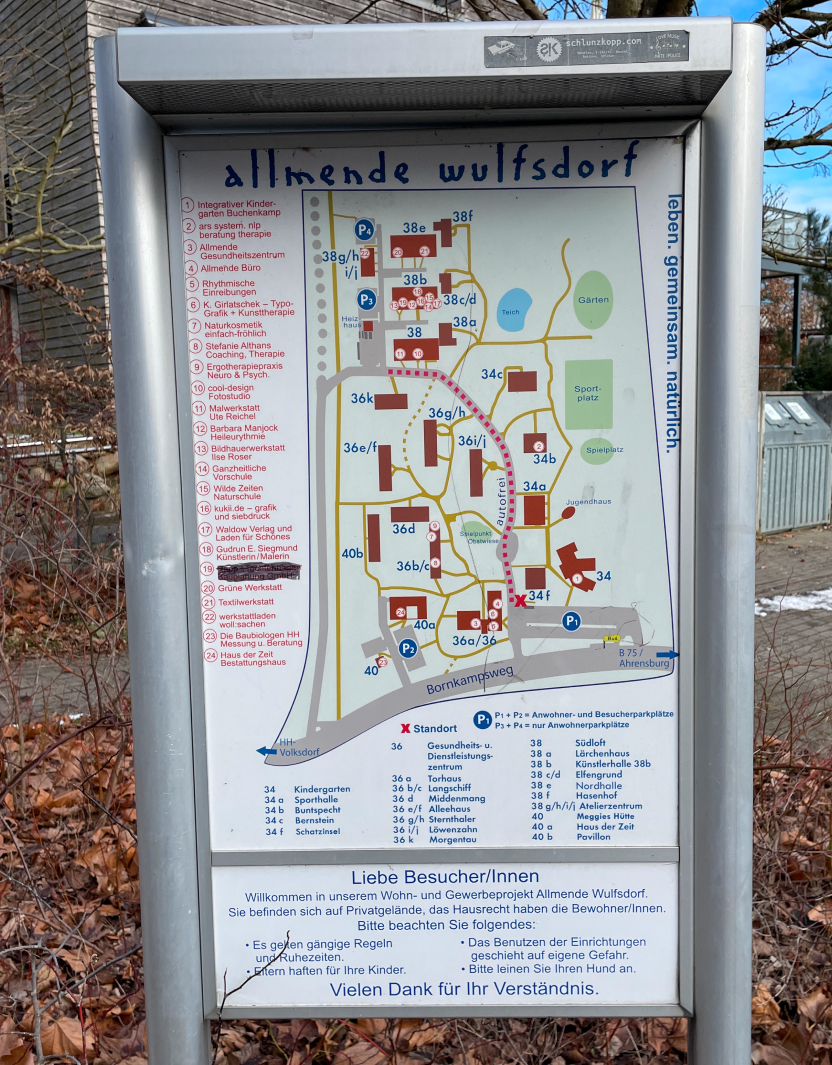

Heute gibt es 100 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten auf dem autofreien Gelände. Circa 200 Menschen wohnen dort, manche arbeiten sogar vor Ort. Aufgrund einer städtischen Auflage müssen 40 % der Fläche gewerblich genutzt werden. In Werkstätten wird daher an Saatgut geforscht und Kunst geschaffen, es gibt Gesundheitspraxen und Büros, die unter anderem ein Baumpflege-Team nutzt. Externe Einrichtungen betreiben einen Kindergarten und betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen.

Der Gebäudebestand des alten Jugendwohnheims ist dafür erhalten, aber zu Wohnungen umgebaut worden. Dafür mussten zusätzliche Flächen geschaffen werden - eine Herausforderung für die Architekt*innen. Die Wohnhäuser haben Auf- und Anbauten bekommen und sind nach verschiedenen ökologischen Standards umgebaut worden. Bei anderen Flächen hat sich die Nutzung kaum geändert, etwa auf dem Sportplatz, in der Turnhalle oder den Werkstätten. Selbst ein Heizwerk gibt es auf dem Gelände, um das sich die Gemeinschaft nach der Insolvenz des ehemaligen Betreibers heute selbst kümmert.

Andere Gebäude sind erst nachträglich dazugekommen, beispielsweise das Gemeinschaftshaus, das 2013 neu gebaut wurde. Es ist, passend zum Namen, durch die Gemeinschaft finanziert worden. Aber nicht durch eine Kostenumlage auf alle Bewohner*innen, sondern dank einer sogenannten Leih- und Schenkgemeinschaft, bei der sich, wer möchte, zur Zahlung eines bestimmten Beitrags über einen bestimmten Zeitraum verpflichtet. Heute kann man es für private Feiern mieten, Hausgemeinschaften treffen sich hier und eine Kultur-Arbeitsgruppe organisiert Veranstaltungen.

Struktur: Komplex, aber funktional

Wie ist Allmende Wulfsdorf aufgebaut? “Es gab in Schleswig-Holstein damals kaum Förderung für Genossenschaften”, erinnert sich Peter Herholtz, der Kim Christin Holzmann und Kris Scheuber von Volt über das Gelände führt. “Wir waren auf die Eigenheimzulage angewiesen und mussten uns anders organisieren”. Von den 100 Wohneinheiten sind deshalb 90 in Privateigentum, eine Eigentumsgemeinschaft kümmert sich um die Verwaltung. Allen Eigentümer*innen gehört außerdem ein Anteil an den Gemeinschaftsflächen, wie viel richtet sich nach der Wohnfläche. Faktisch macht die Höhe der Anteile aber keinen Unterschied, weil das Stimmrecht trotzdem für alle gleich bleibt.

Zusätzlich gibt es den Verein Allmende Wulfsdorf, dem einige der gemeinschaftlichen Immobilien gehören, wie das Gemeinschaftshaus, das Forschungsgebäude, die Gesundheitspraxen und fünf Sozialwohnungen.

Schließlich gibt es noch den Dorfrat, in dem Vertreter*innen der einzelnen Häuser organisiert sind und sich um den Austausch untereinander und die Gemeinschaft kümmern. Ein informelles Gremium, das einen wichtigen Zweck erfüllt.

Zwischen Anspruch und Alltag

Denn gerade der Gemeinschaftsaspekt kommt in einem Projekt dieser Größe sonst schnell zu kurz. „Wir haben so wenig Zeit für das Gemeinschaftliche, weil wir so viele praktische Dinge tun müssen“, zitiert Herholtz eine Nachbarin. Alles wird in Eigenregie betrieben, sogar ein eigenes Heizwerk gibt es auf dem Gelände. Die Gemeinschaftsflächen wollen gepflegt, das Jugendhaus verwaltet und die Turnhalle vermietet werden. Wie in jedem Projekt braucht es Menschen, die bereit sind, einen zeitlichen Einsatz zu leisten. Der Vorteil eines Projekts von der Größe der Allmende Wulfsdorf: Es gibt so viel Unterschiedliches zu tun, dass für jede*n eine Nische dabei ist. Wer sich nicht in einem Gremium engagieren möchte, kümmert sich stattdessen vielleicht lieber um den Kompost.

So vielfältig die Aufgaben und komplex die Strukturen auch sind: Es funktioniert, obwohl das Engagement auf freiwilliger Basis stattfindet. Damit das so bleibt, achten die Hausgemeinschaften bei einem Verkauf oder einer Vermietung darauf, dass den neuen Bewohner*innen klar ist: Sie ziehen in ein Projekt mit viel Eigenverantwortung und Engagement. Sorgen machen sich die Bewohner*innen vor allem darüber, ob sich die Strukturen auch mit steigendem Alter tragen. Mittlerweile sind 20 Menschen im Projekt über 80 Jahre alt.

Gemeinschaft heißt auch, Gegensätze auszuhalten

Dass die Gemeinschaft sich um die anfallenden Aufgaben kümmert, heißt nicht, dass das Zusammenleben immer harmonisch abläuft. “Wir haben ausreichend Konflikte”, lacht Peter Herholtz. Die meisten ließen sich lösen, wenn nötig mit Mediation. “Zu einer Gemeinschaft gehört es dazu, Gegensätze auszuhalten. Es kann nicht die eine Wahrheit geben.” Als Beispiel nennt er die ökologischen Standards der Häuser. Hier hat man sich im Projekt nicht auf eine Bauart geeinigt, wie es anderswo oft der Fall ist. Bei der Allmende Wulfsdorf steht das Passivhaus neben dem Haus mit Plastikfenstern. Der Grund ist zum einen die Größe des Projekts und die damit verbundene Herausforderung, zum Projektstart genügend Interessent*innen zu finden. Das war mit einer größeren Bandbreite an Möglichkeiten deutlich einfacher. Ein weiterer wichtiger Grund: “Wir wollten es auch Menschen mit weniger Geld ermöglichen, Teil von uns zu sein. Dazu mussten wir aber billiger bauen.”

Den Ansatz, pragmatisch statt dogmatisch zu sein, halten die Bewohner*innen bis heute hoch. Aktuell suchen einige zum Beispiel nach einer Lösung, um mit veränderten Wohnraumbedürfnissen umzugehen, etwa wenn Kinder ausziehen oder junge Familien Kinder bekommen. Auf dem regulären Wohnungsmarkt kündigt man seinen Mietvertrag oder verkauft, doch das hat immer einen Einfluss auf den Preis des Wohnraums. Können Wohnprojekte das anders lösen? Beispielsweise, indem man sich untereinander gegenseitig Immobilien verleiht? Bei der Allmende Wulfsdorf will man das ausprobieren.

Danke an Peter Herholtz von der Allmende Wulfsdorf, der Kim Christin Holzmann und Kris Scheuber von Volt über das Gelände geführt hat. Das Wohnprojekt in Ahrensburg ist ein tolles Beispiel dafür, wie man so manche Herausforderungen unserer Gesellschaft gemeinschaftlich angehen kann. Best Practices wie dieses möchten wir in Schleswig-Holstein bekannt machen und politisch unterstützen.

Danke an Peter Herholtz von der Allmende Wulfsdorf, der Kim Christin Holzmann und Kris Scheuber von Volt über das Gelände geführt hat. Das Wohnprojekt in Ahrensburg ist ein tolles Beispiel dafür, wie man so manche Herausforderungen unserer Gesellschaft gemeinschaftlich angehen kann. Best Practices wie dieses möchten wir in Schleswig-Holstein bekannt machen und politisch unterstützen.

Was fordert Volt für nachhaltige Wohn- und Dorfentwicklung?

Allmende Wulfsdorf zeigt, dass nachhaltiges und solidarisches Wohnen in Schleswig-Holstein möglich ist. Solche Projekte brauchen politische Unterstützung, um Schule zu machen!

Ökologisches und nachhaltiges Bauen fördern: Nachhaltige Baustandards müssen konsequent gefördert werden, z. B. durch Holzbau, kreislaufgerechtes Bauen und erneuerbare Energieversorgung.

Mehr gemeinschaftliche Wohnprojekte: Kommunen sollen Flächen bereitstellen.

Leerstand nutzen statt Neubau: Sanierung statt Flächenversiegelung.

Bessere Förderung für nachhaltige Wohnprojekte: Bau- und Förderprogramme müssen für alternative Wohnmodelle geöffnet und bürokratische Hürden abgebaut werden.

Verkehrsarme, lebenswerte Dörfer schaffen: Weniger Autoverkehr, mehr Grünflächen, eine gute ÖPNV-Anbindung und mehr lokale Arbeitsplätze machen das Leben in Dörfern attraktiver.